北陸電力 新武生変電所のモンスター鉄塔 (福井県越前市高木)

武生というと現越前市の前身である武生市。日本三大菊人形のひとつに数えられる菊人形が開催されることでも有名な場所です。武生には2つの変電所があります。一つは南側の武生変電所。そしてもう一つが今回紹介する新武生発電所です。

目次

概要

他所との関係

「北陸地方電気事業百年史」の歴代送電線系統図においては大正12年の図より武生発電所はの大同電力管轄として存在し、友江と西勝原の発電所を結んでいた様ですが、この新武生発電所の名前が出てくるのは平成9年版より。特に情報も少ない変電所です。

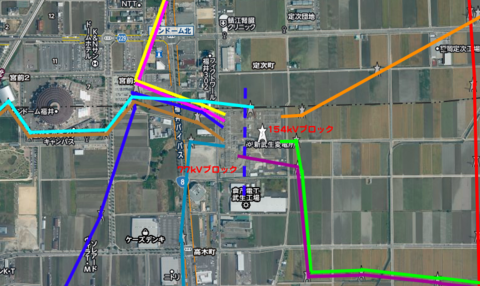

図をみてわかる通り、以前紹介した 北陸電力松岡変電所と154kVで接続されています。送電系統名は「福井幹線」で1967年昭和42年建設。現存している中でも古い送電系統で特徴のある鉄塔が見られます。

南側は154kV系は南条新武生線として南条変電所、敦賀の火力発電所方向に向かっています。あとで紹介しますが、実はもう一系統154kVが出ています。これは図には出ていませんね。

新武生変電所の外観

西側は北陸地方の主要道である国道8号線とほぼ隣接しておりサンドーム福井ほか商業施設が並ぶ喧騒のある雰囲気。対して東側は田園が広がり、その先には北陸自動車道と南北に伸びる関西電力 北陸幹線が並走している牧歌的な景色と強いギャップがあります。

8回線のモンスター鉄塔

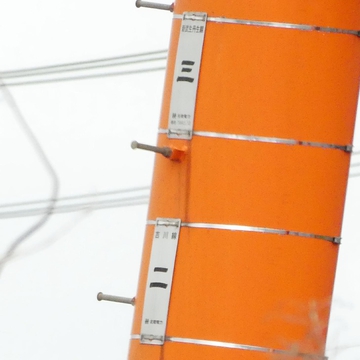

遠くからでもまず目につくのが、巨大な赤白鉄塔。おびただしい量の腕金が生えています。しかも角度鉄塔にもなっており非常に複雑な造形。遠くからでもその存在感に圧倒されます。

その先は複雑な交差が行われている様です。

幸い新武生変電所は一周するように道路があり銘板確認には困りません。それにしてもすごい量の引き込みです。まるで機織り機の様。

ブロック的には東側が154kV系、8回線鉄塔の方向の西側が77kV系統となります。まずはシンプルな154kV側から見てみてみましょう。

新武生変電所154kVサイド

裏の道から見ると隣接で引き留め鉄塔が3本。よく見ると南側は2番めの鉄塔からの送電線を受けて併架となっています。そして北側の鉄塔は独立しているのがわかります。

粟田部線(接続図暗紫)

南から手前の2つは道路側から銘板が確認出来ました。

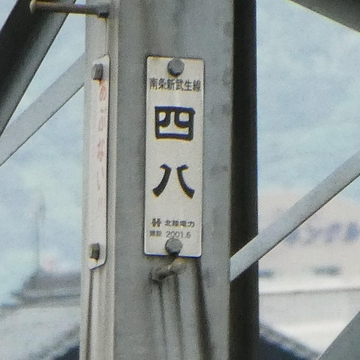

南条武生線47番2001年6月 粟田部線1番とあります。粟田部線は年月日はありませんでした。

1番とある様に、写真の手前の鉄塔に直接引き留められているのが粟田部線ということになります。

上段は2番めの鉄塔を経由していますから47の次が最終鉄塔ということですね。

ちなみに粟田部線の引き留めは長距離で向こうの77kVブロックのゲートまで伸びていました。つまり粟田部線は77kVということになります。

ちなみにこの2つは9基併架後に浅水川で東西に別れることになります。最後は同じ越前市の東側、粟田部変電所において配電されます。

南条武生線(接続図緑)

念の為2本めの鉄塔の銘板も見てみましょう。

予想通り、南条武生線48番でこれで最終です。引き留めは154kVゲートなので、冒頭の北陸電力の図でいう敦賀火力方向に向かっている154kV線はこれで間違い無さそうです。

東側最後の一本

さて、最後の北東側の一本、これは残念ながら道からは銘板が見えませんでした。銘板は若番(番号の小さい方)に取り付けられているので、これが最終鉄塔の可能性が高いです。裏側は田園。

仕方ないのでぐるっと東に進み向こう側の1本手前の鉄塔を観察してみました。

男性型のベトコン帽のジャミラ鉄塔。もうこれだけで名前が別れば福井鉄塔通です。

はい、福井幹線でした。松岡変電所から伸びるレガシー鉄塔です。そうなると最終鉄塔は64番となります。

低くて渋いいい鉄塔ですね。ちなみに反対側には面白い物が見えます。

福井幹線62番のハシゴ鉄塔と北陸幹線

南北左右に何食わぬ顔で通り過ぎているのは関西電力 北陸幹線(松)。福井県では基本的に北陸自動車道沿いに直進して滋賀県に向かっています。

その上をまたぐ異型鉄塔2基。福井幹線62番と61番です。矩形鉄塔と腕金付き鉄塔が合わさった様な、「ハシゴ型」とも言える鉄塔です。この形のメリットはまったく謎です。あえて言えば用地が少なくてすむくらいでしょうか? 昭和4年の北陸幹線よりは新しいとはいえ昭和42年もの。いろいろな事情が想像されます。

福井幹線はこの先で奥の三里山を越えて松岡変電所まで直進します。山を超えた辺りから同じくこの新武生変電所から出発している東郷武生線と東郷変電所までしばし並走する形になります。

新武生変電所77kVサイド

さて、問題の西側77kVサイド。この交差を読み取るのはなかなか難儀ですが、これが発電所巡りの楽しみでもあるのです!

ざっと送電線を双眼鏡で追うとこんな感じ。(望遠カメラでは立体がつかめないので双眼鏡を使います)

書いてみても複雑ですが、掴みどころとしては8回線4段の内、真ん中2段はそのまま併架して北に向かっていること。

その辺りから見ていきましょう。

東郷武生線58番(接続図黄色)と鯖江線1番(接続図紫)

もはやかすれて見えない部分もありますが、中段2段は東郷武生線58番と鯖江線1番の様です。昭和50年1975年もの。一番上の新武生丹生線とは2ヶ月違い。

8回線赤白の奥の鉄塔は3段6回線。

銘板を見るとの3つが8回線赤白の下段3つと同一なのがわかります。

そのうち上2つが4回線として併架され北に向かって行っています。これが東郷武生線と鯖江線です。

これらは共に北上して北の鯖江変電所で鯖江線をおいて東郷武生線は北西へ、書いた通り福井幹線とほぼ並走して東郷変電所に向かいます。

南福井線(接続図青)

8回線鉄塔の最下段、続く6回線鉄塔の最下段を順に交差して南西に向かう系統です。未確認ですが日野川を渡りホクコン武生工場内に入っている様です。

吉川線(接続図茶)

新武生変電所の77kVゲートから独立した2回線鉄塔を通ってサンドーム横の赤白6回線鉄塔に到達しています。

くちばし付きの赤白6回線で南国の鳥の様な風体です。

なぜか一番下の南福井線の表記はありませんでした。吉川線はこのあと紹介する新武生丹生線とずっと併架されサンドームを周り福井市乙坂山の丹生変電所まで最後まで一緒に併架される仲良し系統です。(ちなみに残念ながら最後の最後で少しだけ分岐しますこのあたりは丹生変電所編にて)

新武生丹生線(接続図水色)

ここまで来て気づくことはありませんか。8回線鉄塔の一番上から赤白6回線の一番上を経由して吉川線と同行する新武生丹生線。

そう、最初の8回線鉄塔に入った時点で「2番」でした。どうしてでしょう。

ふたたび最初の変電所前の道に戻ります。そちらをみてなるほど。

変電所内に新武生丹生線1番鉄塔があるわけですね。何故かと言うと例の8回線鉄塔の中で唯一の154kV系統であるからです。ほかは77kVなのでそのまま西側ゲートから引き留めればいいのですが、154kVは反対側の東側。なので経長を伸ばす必要があったというわけです。

ちなみに丹生というのは地名で「にゅう」と読みます。越前市周辺はちょっと読みにくい地名が多ような気がしますね。なんでも武生時代より地名は古典や能の演目名が使われていたのだとか。粋ですね。

京福支線(接続図コバルトブルー)

さて、最後になりましたが77kVの一番南から出ている鉄塔を紹介して終わりにします。

これも引き留め鉄塔でクチバシありのなかなか目立つ鉄塔なはずですが、周りのインパクトが強すぎてちょっと影が薄い景福支線1番です。銘板は敷地内に隠れて見えなかったので数本先に足を伸ばして系統名を確認しました。

「支線」とつくと変電所ではなく鉄塔分岐が多いのですが、これは変電所のゲートからでています。名前からして京福線の支線的な扱いなのでしょうか。この系統は南下して、冒頭に書いた「武生変電所」に接続されます。この辺りもまた追ってレポートします。

北陸電力 新武生変電所 接続図

ということでまとめるとこの様な接続図になりました。特に77kV側が複雑、系統を追うのに時間がかかりましたがそれが変電所探訪の醍醐味というものです。

次は謎で終わった南福井線を追うか、すぐ近くの鯖江線の先の変電所に寄ろうか、さてまた西の新武生丹生と吉川線の行末を見るか。もちろん福井幹線の154kVを引き継いだ南条新武生線は外せません。まるで昔のゲームブックの様な変電所巡りの旅はまだまだ終わりは無さそうです。

参考リンク

- 新武生変電所周辺の鉄塔群 - 鉄塔探訪記(北陸・関西の鉄塔なんでもリポート) - Yahoo!ブログ

- 北陸電力㈱福井幹線(福井武生線) - 鉄塔探訪記(北陸・関西の鉄塔なんでもリポート) - Yahoo!ブログ

- 武生市 - Wikipedia